Seit Sonnabend wird im „Japanischen Palais“, dem „Porzellanschloss“, in einer großen Sonderausstellung erstmals die Geschichte der Meissener Porzellanmanufaktur in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt. Die Schau reicht vom Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die letzten Jahre der DDR.

Unter dem Titel „Die blauen Schwerter – Meissen in der DDR“ vereint die Ausstellung rund 450 Exponate. Neben Porzellanen sind auch Entwurfsskizzen, Zeichnungen, Theaterkostüme, Filmausschnitte und weiteres Material zu sehen. Sie geben Einblick in das künstlerische und kulturelle Umfeld der Manufaktur während der DDR-Zeit.

Wichtiges Exportgut – legal und illegal

„Das gute Meißner“ – ein Ausspruch, der vermutlich jedem gelernten DDR-Bürger noch ein Begriff ist, stand für das Porzellan, welches man zu besonderen Anlässen aus der dreifach gepolsterten Pappschachtel hervorholte. Bei Gesellschaften hob nicht selten jemand den Teller, um nach den blauen Schwertern unter dem Porzellan zu schauen – und, falls vorhanden, auf die Zahl der Schleifstriche zu achten.

Die guten Stücke waren so begehrt, dass die DDR sie in Größenordnungen in den Westen exportierte. Schätzungen zufolge lag der Umsatz in den 1980ern allein in Westdeutschland bei rund 30 Millionen DM. Privat wurde geschmuggelt, sowohl von Westlern, die im Osten einkauften, als auch von ausreisenden DDR-Bürgern. Eine der wohl pikantesten Geschichten dreht sich um den japanischen Hersteller Toshiba, der in den 1980er Jahren das Embargo umging und Mikrochips in die DDR exportierte (ausführlich beim MDR). Bezahlt wurde einer der beteiligten Manager unter anderem mit einem Kaffee-Service aus Meißner Porzellan.

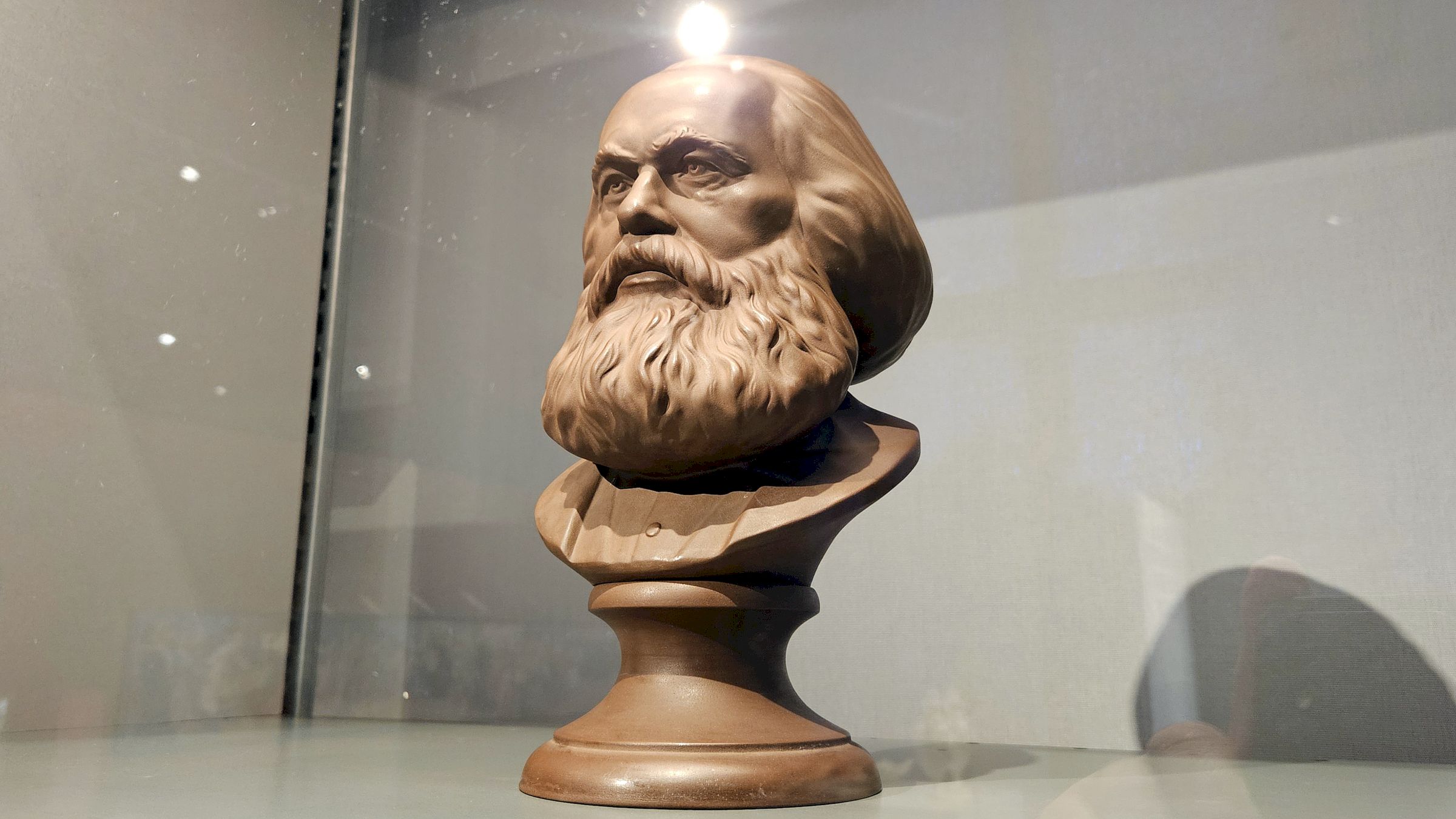

Pokale und Büsten

Für die Bevölkerung in der DDR blieben überwiegend schlichte weiße Vasen sowie zahlreiche Medaillen und Plaketten. Diese Souvenirs sind bis heute in vielen Haushalten vorhanden. Das sogenannte weiße Gold diente als Auszeichnung in Form von Pokalen und Ehrengaben. Regierungsstellen ließen in der Meißner Manufaktur Geschenke und Erinnerungsstücke herstellen, etwa zu Jahrestagen der DDR.

Eine weitere Möglichkeit, an Meißner Porzellan zu gelangen, boten persönliche Kontakte zur Belegschaft. Mitarbeiter erhielten jährlich Mengen an Porzellan mit kleinen Fehlern. Diese Stücke wurden häufig als Tauschmittel genutzt.

Neben solchen Vorteilen bot die Manufaktur ihren Beschäftigten ein breites Angebot an Freizeit- und Sozialleistungen. Dazu gehörten ein Betriebskindergarten, ein Ferienheim, ein Werks-Chor, ein Fotozirkel und eine Bibliothek im Clubhaus. Die Betriebszeitschrift „Manufaktur-Echo“ liefert bis heute Einblicke in den Mikrokosmos der Porzellanmanufaktur.

Sieben Räume im Obergeschoss des Palais

Die Ausstellung ist in sieben Kapitel gegliedert. Im Mittelpunkt steht das Künstlerkollektiv um Ludwig Zepner, Heinz Werner und Peter Strang. Diese Künstler ließen sich unter anderem von tschechischen Animationsfilmen, Theaterinszenierungen und literarischen Stoffen inspirieren. Sie sollten gemäß einem politischen Auftrag der DDR „aus guter Tradition zu neuem Schaffen“ finden. Die Schau beleuchtet die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit sowie die gestalterischen Freiräume.

Ein zentrales Thema ist der Anspruch der DDR-Führung, Porzellan für breite Bevölkerungsschichten zu schaffen. Dieser Anspruch stand jedoch im Widerspruch zur exklusiven und kostspieligen Produktion. Die barocke Tradition der Manufaktur blieb bestimmend, obwohl sie kaum mit der Ideologie des sozialistischen Staats vereinbar war. Großformate wie Wandbilder für den Palast der Republik oder das Haus der Ministerien sowie eine Medaille, die mit Sigmund Jähn ins All reiste, unterstreichen den politischen und repräsentativen Stellenwert des Meißner Porzellans.

Betriebskultur in Meißen

Ein weiterer Teil der Ausstellung widmet sich der Betriebskultur. Fotoserien aus den 1950er- und 1980er-Jahren sowie das betriebsinterne Magazin „Manufaktur-Echo“ dokumentieren den Arbeitsalltag. Zudem thematisiert die Schau den Einfluss der Manufaktur auf die Kulturgeschichte Ost- und Westdeutschlands. Da viele Produkte in den Westen exportiert wurden, stellt sich die Frage, welche Bedeutung das Porzellan innerhalb der DDR hatte.

Ein Raum ist den Verbindungen nach Japan gewidmet. Die Beziehungen der Meißner Künstler*innen nach Ostasien zeigen die internationale Ausstrahlung der Manufaktur. Leihgaben von über 30 Institutionen sowie Sammlerinnen und Sammlern, darunter das Betriebsarchiv der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen, das GRASSI Museum Leipzig sowie die Stadtmuseen in Meißen und Berlin ergänzen die Ausstellung.

Medienstationen ermöglichen Einblicke in die Welt der Porzellanproduktion in der DDR. Zusätzlich werden Stadtspaziergänge, Live-Speaker, Erzählcafés und Vorführungen zur Porzellanmalerei angeboten.

Begleitend erscheint im Ch. Links Verlag der Ausstellungskatalog „Die blauen Schwerter. Meissen in der DDR“. Herausgegeben wird er von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Julia Weber und Sebastian Bank. Der Band umfasst 280 Seiten und kostet 28 Euro.

Die blauen Schwerter – Meissen in der DDR

- Japanisches Palais, Palaisplatz 11, 01097 Dresden

- 20. September 2025 bis 22. Februar 2026

- Geöffnet: Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr

- Eintritt: 6 Euro, ermäßigt 4,50 Euro, unter 17 Jahren frei, Gruppen ab 10 Personen: 5,50 Euro pro Person

Meissen oder Meißen: Die Stadt wird mit ß geschrieben, das Porzellan mit Doppel-S, wegen der internationalen Vermarktung.

Der Ausstellungsort liegt nahezu mittig zwischen dem größten und dem zweitgrößten Wandbild weltweit aus Meißener Porzellan. Wenn das mal kein Zufall ist :)