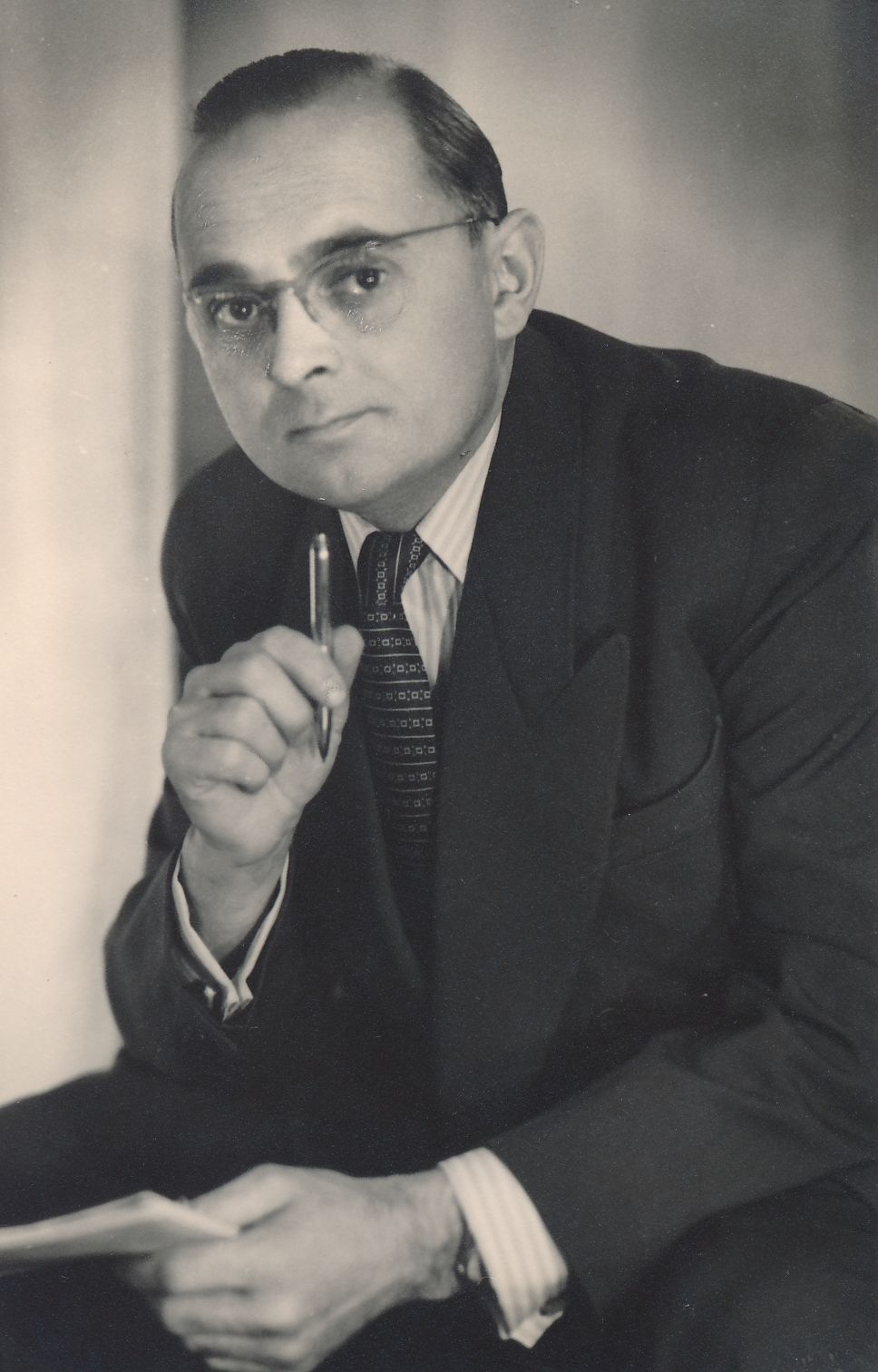

Als Heinz Kühne im Juli 1979 in seiner „Rendsburg“ in der Louisenstraße, Ecke Kamenzer, in den Ruhestand ging, endete eine Ära in der Gastronomiegeschichte Dresdens. Seitdem er das Haus nach dem Zweiten Weltkrieg von seiner Mutter übernahm und es genau zwei Jahre nach der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1946 wieder eröffnete, machte er diese „Rendsburg“ zu einem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Hotel und Restaurant.

Die Neuorientierung

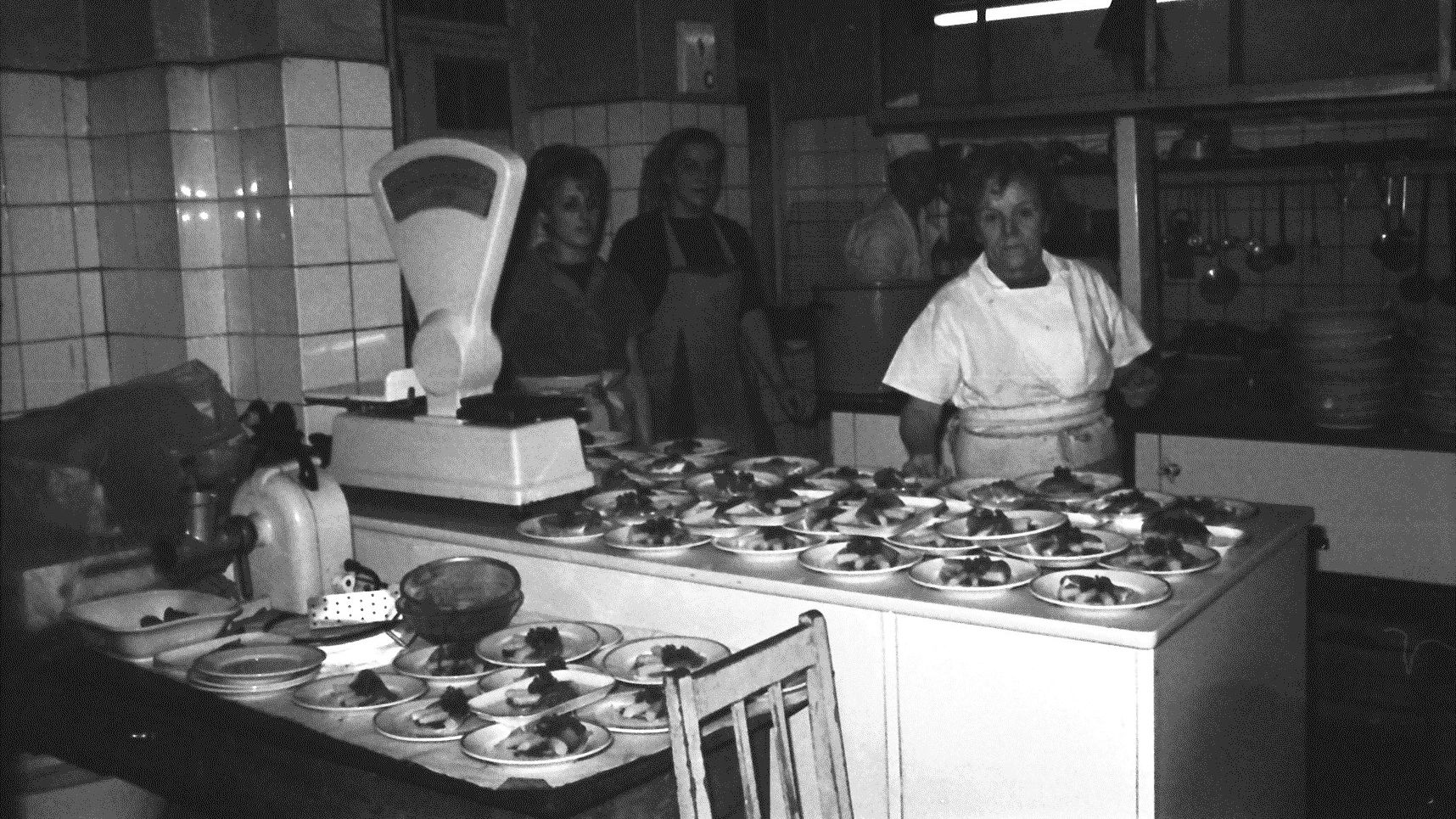

Und diese 1940er und 1950er Jahre waren nicht leicht. Es gab so gut wie nichts. Mit Pferdewagen wurde von den Brauereien das Bier herangekarrt. Von Bauern aus der Umgebung besorgte er sich Fleisch, Getreide und Gemüse. Die Gäste bezahlten mit Lebensmittelmarken und der inflationären alten Reichsmark. Der Schwarzhandel blühte. 1946 wurde Heinz Kühne erwischt, als er neben seinem zugewiesenen, recht schmalen Kontingent an Lebensmitteln seinen Gästen etwas Besonderes bieten wollte. Wegen Schwarzkaufs von Lachspastete und einer Schreibmaschine wurde er zu einer Geldstrafe von 1.464 Mark verurteilt. Aber die Schwierigkeiten lagen auch auf anderen Gebieten. So fiel des Öfteren der Strom aus. Dafür standen dann Kerzen auf den Tischen. Und Sperrstunden behinderten das Geschäft.

Im Jahr der Gründung der DDR, 1949, bot Heinz Kühne für die armen alten Menschen in der Umgebung ein warmes Mittagessen an. Sie mussten nur einen Löffel mitbringen.

Kühnes Erfahrungen

Im Laufe der folgenden Jahre besserten sich die Verhältnisse. Heinz Kühne wagte den Spagat zwischen einer Wohngebietskneipe in der Dresdner Neustadt mit all ihren Begleiterscheinungen und einer gehobenen Gastronomie. Schließlich hatte er durch seine Wanderjahre in den 30er Jahren in London, Rom, Paris und in Südamerika gastronomische Luft geschnuppert und Erfahrungen gesammelt. Die großen Häuser in der Dresdner Innenstadt gab es nicht mehr, und er machte die „Rendsburg“ zum ersten Haus am Platz in der Äußeren Neustadt.

Das sprach sich rum und viele auswärtige und auch internationale Besucher, vor allem Künstler, stiegen hier ab. So neben vielen anderen: die „Vier Brummers“, Eberhard Cohrs oder Heinz Quermann. Die Hotelbar war oft bis in die frühen Morgenstunden belagert. Dementsprechend konnte man bis nachmittags frühstücken.

Alte Traditionen

Das Haus an der Louisenstraße, Ecke Kamenzer, hatte eine lange Tradition hinter sich. Eine erste urkundliche Erwähnung gab es 1645. Ein Korbflechter und Weidner namens Johann Martin Paulus bekam, wie aus einer alten Chronik hervorging, die Lizenz, „an vorüberziehende Wanderer, fahrende Leute und so das Bedürfnis war“, Trunk und Wegzehrung anbieten zu dürfen. Im Laufe der Zeit wurde um-, an- und aufgebaut, den Kriegen und Besatzungen getrotzt. Im Jahre 1797 wurde der Gasthof mit dem neuen Namen „Bei dem letzten Willen“ erwähnt.

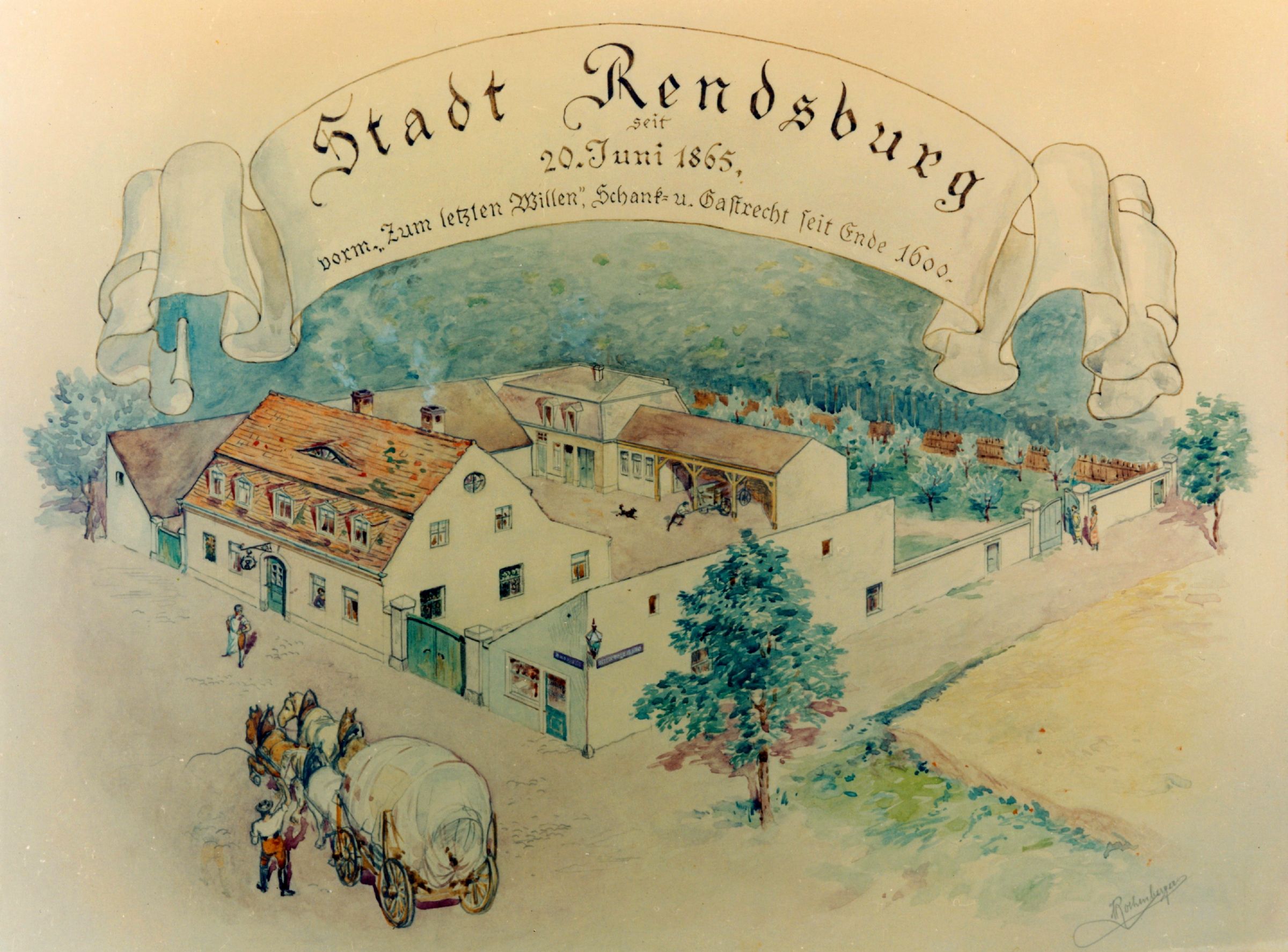

Als aus dem „Letzten Willen“ die „Rendsburg“ wurde

Ein weiteres einschneidendes Datum in der Geschichte des Hauses war das Jahr 1865. Sieben Jahre zuvor heiratete ein gewisser Johann Karl Gottlieb Philipp, gebürtig aus Schullwitz, der in der Antonstadt bereits mehrere Grundstücke besaß und somit selbst das Bürgerrecht hatte, die den Gasthof führende Henriette Wilhelmine, verwitwete Kunze. Durch Ratsbescheid vom 5. Juli 1865 erhielt der Gasthof mit Herberge den Namen „Stadt Rendsburg“. Der Name war tatsächlich von der in Holstein befindlichen Stadt abgeleitet. Anscheinend war Philipp im Jahre 1864 als Korporal im Deutsch-Dänischen Krieg dort stationiert und hatte gute Erinnerung daran. 1883/84 wurde das alte Haus abgerissen und ein neues, größeres an dieser Stelle errichtet.

Die „Stadt Rendsburg“ wurde während des Kaiserreiches ein gutgehendes Restaurant und Hotel für die prosperierende Mittelschicht in der Antonstadt.

Die Tiefschläge des 20. Jahrhunderts

Immer wiederkehrende Tiefschläge wie die Kriegsjahre 1914 bis 1918, die Auseinandersetzungen um die politische Macht in der Weimarer Republik in den 20er Jahren, die Hyperinflation, das NS-Regime und die Zerstörung Dresdens am Ende des Zweiten Weltkrieges brachten die Inhaber immer wieder an den Rand der Geschäftsaufgabe. 1927, in der kurzen Zeit der sogenannten Goldenen Zwanziger, übernahm der Vater von Heinz Kühne, Edwin Kühne, die Gastwirtschaft als Inhaber.

Und in den 30er Jahren begannen für den Sohn Heinz Kühne die Lehr- und Wanderjahre durch die ganze Welt. Zum Glück überlebte er unversehrt als Soldat den Zweiten Weltkrieg.

Drehort für DEFA und MDR

Die „Rendsburg“ und die angrenzende Louisenstraße waren in den frühen 50er Jahren Schauplatz für den DEFA-Film „Ernst Thälmann – Sohn seiner Klasse“ (Premiere 1954). Gedreht wurden dort die Ereignisse vom sogenannten Roten Oktober in Dresden 1923, als die KPD eine Sowjetrepublik Sachsen errichten wollte. Der Regisseur Kurt Maetzig logierte in der „Rendsburg“ und genoss des Öfteren seinen Kaffee gemeinsam mit Heinz Kühne an einem Tisch vor dem Restaurant.

In den 90er Jahren diente eines der Hotelzimmer als Drehort für einen Krimi des MDR.

Der sozialistische Staat greift durch

Ein ungewollter Standortvorteil war die durch die Zerstörung der Innenstadt fehlende gastronomische Infrastruktur. Heinz Kühne erkannte aber, dass man stets mit den Anforderungen der Zeit gehen und investieren muss. Vom Marketing und der Betreuung der Gäste verstand er etwas. Und das zahlte sich aus. Bald hatte das Haus 20 Angestellte. Zu groß für ein privatwirtschaftliches Unternehmen. 1961 musste er mit der HO einen Vertrag über die staatliche Beteiligung abschließen. Sozialistische „Gepflogenheiten“ hielten Einzug. Ende der 60er Jahre entstand die Brigade „Neues Leben“ und Ende der 70er Jahre errang man den Titel „Brigade der Sozialistischen Arbeit“. Da gab’s auch für jeden Mitarbeiter eine nicht zu verachtende Zulage bei der Jahresendprämie.

Unbekannte Moderne

Das Hotel wurde je nach Finanzlage, Materialversorgung und Handwerkerkapazitäten immer wieder modernisiert. Bis weit in die Sechziger hinein (teilweise bis in die Neunziger) befanden sich jedoch Bad und Toilette außerhalb der Zimmer. Aber frühzeitig gab es in einigen Zimmern Bidets, die hierzulande nahezu unbekannt waren. Sie dienten der Hygiene nach dem Toilettengang. Das Hotelpersonal musste leider immer wieder feststellen, dass diese Einrichtung als Toilette für die großen und kleinen Geschäfte zweckentfremdet wurde.

Mit dem Ruhestand von Heinz Kühne im Juli 1979 endete vorerst die Dynastie der Gastronomen der Familie Kühne und die seit 1961 bestehende staatliche Beteiligung. Das „Restaurant und Hotel Stadt Rendsburg“ ging in das sogenannte Volkseigentum über.

Erst mit der Wende übernahm die Tochter Regina Knöfel in dritter Generation das Haus und führte es bis zum 31. Dezember 1999 weiter. Sohn Björn Knöfel schob als Student immer wieder Dienste an der Hotelrezeption und erwirtschaftete für sich ein Zubrot zum Taschengeld. Aus sogenannten rechtlichen Gründen konnte Regina Knöfel die Immobilie und das Restaurant nicht übernehmen. Das war das Ende des familiengeführten Unternehmens.

Heute herrscht im Gebäude quirliges junges Leben. Aus der alten „Stadt Rendsburg“ wurde das Hostel „Mondpalast“. An dessen Geschäftsführer Michael Lottes übergab Familie Knöfel am 24. Oktober 2025 in einer feierlichen Stunde die Chronik der „Rendsburg“. Sie hängt seitdem, neben anderen historischen Fotos, für jedermann lesbar im Gastraum.

Einmal jedoch suchten Björn Knöfel und seine Frau für ein Wochenende das Hostel auf. An selbigem feierte die Tochter mit ihren Freunden ihren 18. Geburtstag in der elterlichen Wohnung. Und dieser Unruhe wollten die Knöfels entfliehen.

Wie schön! Wir hatten es schon mal gehört wie der „Mondpalast“ früher hiess. Jetzt wissen wir ja auch, dass wir das einem Korporal zu verdanken haben, der in „Holstein“ gekämpft hat. Es verbindet uns sehr viel mit Rendsburg. Danke für den Beitrag!

Ein toller Artikel mit sehr schönen Fotos.

Im übrigen liebe ich es diese alten Straßenbilder zu sehen, wo noch Menschen statt Autos das Bild prägen. So viel Platz für die Menschen. Wie schön das ist.

Die markanten Fenstergiebel im 1.OG fallen sofort ins Auge, und tatsächlich, es gibt sie nicht mehr. Streetview: https://maps.app.goo.gl/8dBW2ZqXgufdu5XQ6

Und wenn man drüber nachdenkt, ist es auch besser so, die massiven Giebel paßten nicht zum Straßenzug – früher nicht, und heute auch nicht.

„in der Antonstadt (heute Äußere Neustadt)“: heißt auch heute vorrangig und historisch korrekt „Antonstadt“, denn es ist nunmal die Vorstadt König Antons. Nur in der DDR-Zeit kam der Schwenk auf, weil man auch eine „Innere Neustadt“ habe. Das war eine ddr-verwaltungsseitig eingeführte Neu-Bezeichnung. Aber es blieb immer die Antonstadt, wie es Friedrich und Johann auch gab und gibt (Augustusstadt als Südvorstadt hingegen kam nie zustande). „Äußere Neustadt“ ist out, es gibt ja auch keinen äußeren Prenzlberg oder äußere Johannstadt. Amen.

Schon zu DDR – Zeiten gab es in der Rendsburg eine Kegelbahn und diese wurde auch rege genutzt. Ohne Beziehungen war da kein reinkommen. Wer das Grab der Familie Kühne sucht, es ist auf dem Inneren Neustädter Friedhof auf der Friedensstraße im sogenannten 3. Land

@Wort zum Sonntach

Pfaffengerede …

„es ist nunmal die Vorstadt König Antons“ – vieleicht war es mal „seine“ Vorstadt, aber da wir keinen König haben, kann sie es heute nicht sein. Historisch korrekt? Was bedeutet das? So, wie es früher mal genannt wurde, muss es auch heute noch genannt werden? Ich würde eher sagen: So, wie es früher mal genannt wurde, wurde es früher mal genannt. Korrekt!

„„Äußere Neustadt“ ist out.“ ??? „… heißt auch heute vorrangig (…) „Antonstadt““ ???

Nicht mal auf den Seiten der Offiziellen – sprich: der Stadtverwaltung – ist das so. Und ich meine nicht die Stadtverwaltung der DDR-Zeit …

@Frank Mehlhop… nicht zu vergessen, dass die armen Knöppe, die da auf der autofreien Strasse lungerten fast nix zu fressen hatten… wie schön das war… einfach toll.

Ich habe von 1967 bis 1978 in der Rendsburg gearbeitet. Es war eine schöne Zeit, da der Chef Heinz Kühne immer viel Verständnis für seine Angestellten hatte. Einen besseren Chef hätte man sich nicht wünschen können. Diese schöne Zeit wird mich ein Leben lang begleiten.

Hallo ! Ich kenne die Rendsburg sehr gut .In den achtziger Jahren war ich oft dort Der Kindesvater meiner Kinder war als Küchenleiter dort angestellt er war Ungar leider ist er schon verstorben. Chefin der gesamten Rendsburg war Frau Malinka die Frau vom Chef des damaligen Lindengarten vielleicht auch noch bekannt .Ja das stimmt zu DDR Zeiten waren die Gruppe Karat dort Gäste .

Ich habe im Sommer 1972 im Haus Gegenüber zur Untermiete gewohnt.

Nach Feierabend erstmal lüften. Plötzlich ging im zweiten Stock vom „Stadt Rendsburg “ das Licht in einem Zimmer an. Das Haus war eingerüstet, deshalb etwas dunkel. Die beiden Mädels machten ihre Oberkörper frei und wuschen sich am Waschbecken, da musste ich erstmal etwas länger lüften.

Hallo,

wir wohnten bei Pfunds in der Prießnitzstraße und kannten natürlich das Hotel „Stadt Rendsburg“ sehr gut, immerhin musste ich auf meinem Schulweg zur 15. auf der Görlitzer Straße täglich hier vorbei.

An eins kann ich mich noch sehr gut erinnern, als einmal ein großes weißes Auto vor dem Hotel stand. Es war ein „Tatra“ und gehörte Bärbel Wachholz, der bekanntesten Schlagersängerin der DDR.

Auch die Dreharbeiten zum Thälmann Film sind mir noch gut in Erinnerung. Dabei wurden auch Blumenkästen und andere Dinge von oben auf die Straße geworfen.

Sehr interessanter Artikel, besten Dank dafür! Wird mir Anlass sein, mal die Chronik im Mondpalast zu durchblättern.

Eine Sache nur:

Ersterwähnung des Grundstücks 1645, wirklich? Hat er sich da nicht um 100 Jahre vertan?

im 17.Jh dürfte dort Heide gewesen sein, nur der Weg zu den „Drey Stegen“ in der Nähe.

Merci für den Artikel, sehr aufschlussreich!

PS

Die Abbildungen sind auch sehenswert: die Zeichnung des „Alten Stadt Rendsburg“ taucht auch schon im Stadtteilheft „Äußere Neustadt“ auf, herausgegeben vor 30 Jahren von der „IG“, bzw dann (2.Aufl.) neu geschrieben von Una Giesecke.

Interessantes Detail der Zeichnung:

Die bereits Blau-Weißen Straßenschilder mit den früheren Namen „Badgasse“ und „Schwarze Gasse“!

Das nahm ich bislang auf dieser Repro noch nicht wahr, erst hier durch die Abbildung im Artikel. Also lieben Dank auch hierfür!

Muss wohl bald mal auf einen längeren Milchkaffee in den Mondpalast….

Hallo Tomski, reicht das als Beleg. Das ist offenbar ein Auszug aux einer Festschrift aus dem Jahre 1865.

Was für ein schöner und interessanter Artikel. Da werden wieder viele Erinnerungen wach. Wir haben von 1982-1988 in der Rendsburg gewohnt. Familie Kühne ist mir noch gut in Erinnerung. Ein sehr angenehmes ,empathisches Ehepaar. Damals hielt man noch Kontakt untereinander, im Vergleich zu der heutigen Anonymität.

Im Haus gegenüber gab es den tollen Möbelhandel von Herrn Ehrlich.

Tausend Dank an dieses großartige Recherche. Da lohnt sich mal wieder ein Ausflug in die Neustadt. Die Chronik werde ich mir auf jeden Fall anschauen.

@Echt?

Verzeihung, welcher Zusammenhang besteht jetzt genau zwischen autofreien Straßen und Hunger?

@Schweesdo Onie: Vielleicht geht es darum, dass man aus einer Gesamtsituation nicht nur ein Detail rausnehmen kann, was gerade gefällt. Weil es eben häufig Zusammenhänge gibt. Und ja, vor 100 Jahren konnten sich sehr viele Menschen kein eigenes Auto leisten, es war ein seltenes Luxusgut. Und auch heute dürfte es in sozial schwachen Gesellschaftsschichten tendenziell weniger Autobesitzer geben als unter Wohlhabenden. Von daher gibt es wohl schon Zusammenhänge zwischen autofreien Straßen und Hunger. In Äthiopien gibt es übrigens weniger als ein Auto je 1000 Einwohner, in der Deutschland sind es fast 600 Autos. Übrigens fuhr damals dort genau die Straßenbahn um die Ecke, da war natürlich auch etwas weniger Platz für Autos ;-)

@Stefan E.

Sind Sie sich da wirklich sicher? Sich über die Schönheit autofreier Straßen zu freuen (in Zeiten, in denen es so gut wie keine Autos gab) ist unzulässiges Herauspicken eines Details aus der Gesamtsituation? Mit Verlaub, das nenne ich mal eine steile These. Genauso unsinnig wäre es beispielsweise, den Besuchern Dresdens die Bewunderung des Zwingers zu verbieten, weil die Gesamtsituation der absolutistischen Monarchie nicht berücksichtigt wird oder sich ein Spiel von Dynamo anzusehen, weil der DFB korrupt ist. Da helfen auch die Nebelkerzen über Autos in Äthiopien nicht weiter. Auch wenn die Information nicht uninteressant ist, wenn sie stimmt, hat sie in dieser speziellen Frage so gar keinen Platz. Hier in Deutschland (und über das reden wir hier) konnte ich bisher nicht feststellen, dass in den „sozial schwachen Gesellschaftsschichten“ Hunger herrscht- egal, ob die nun eine Rostlaube vor der Tür haben oder nicht. Nebenbei: in den Zeiten, die auf den Fotos zu sehen ist, also um 1900, war die letzte Hungersnot in Dresden meines Wissens 50 Jahre vorbei- und die nächste etwa ebenso weit entfernt. Von daher ist nicht nur Ihre Antwort, sagen wir, „gewagt“, sondern ebenso der originale Post von Echt?…

@Schweesdo Onion: Welch elaboriertes, intellektuell verklausuliertes Gedankengeflecht.

@Daniel

Bitte entschuldigen Sie, wenn ich Sie überfordert haben sollte.

Zumindest erübrigt sich aber dann die Frage, ob Sie denn auch inhaltlich etwas beizutragen haben…